Chorégraphe et danseur russe installé en France depuis une vingtaine d’années, Mitia Fedotenko multiplie, depuis l’invasion russe en Ukraine du 24 février, les passerelles entre artistes russes et ukrainiens — tout comme les prises de position à l’encontre du régime de Vladimir Poutine. À la question « avez-vous peur pour votre sécurité,́ même ici en France ? » l’artiste rigole en rallumant sa cigarette et répond, « je ne vous dirais pas non, ce ne serait pas vrai : mais dès que cette peur pénètre mon esprit, je l’en chasse immédiatement. ». Interview d’un artiste russe aux origines ukrainiennes, entre activisme et lucidité.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous multipliez les prises de position dans les médias, que ce soit sur le plan politique ou artistique. De quelle manière percevez-vous la situation actuelle, en tant qu’artiste russe vivant en France ?

Personnellement, je suis révolté contre cette situation. On met tous les Russes dans le même bocal : je subis à la fois des pressions des Russes – ceux qui soutiennent la guerre menée par V. Poutine – et des Ukrainiens. D’un côté, on me prend pour un traître, de l’autre, on me demande si je suis « un vrai ukrainien » : la nuance est difficile à faire entendre dans ce contexte. Il faut faire la distinction entre un peuple et son gouvernement. Je suis russe, oui, c’est un fait, mais cela ne signifie pas nécessairement que je soutiens la politique de Poutine. Toutes mes initiatives personnelles et artistiques vont à l’encontre de ce postulat.

Qu’avez-vous mis en place concrètement depuis ces derniers mois ?

Sur le plan personnel, j’ai accordé plusieurs interviews où mon positionnement ne suggère aucune ambiguïté, notamment pour le Midi Libre, Lundi Matin ou encore le magazine culturel montpelliérain Lokko. Le 1er décembre, nous avons organisé, avec Nathalie Brun, coproductrice du festival dansePlatForma, un café citoyen au bar le Dôme, à Montpellier, sur le thème « être un artiste en temps de guerre », ou comment continuer de créer en temps de guerre, pour les artistes russes, ukrainiens, européens… C’était un évènement citoyen avant tout.

Au niveau artistique, nous avons également initié deux journées de solidarité envers les artistes russes et ukrainiens dissidents sur le thème « Être un artiste en temps de guerre » au théâtre Le Dansoir de Karine Saporta, à la fin du mois de novembre.

Pour vous, quel est l’intérêt d’une telle initiative ?

Ils sont multiples : politique bien sûr, artistique assurément, mais, aussi et surtout, pédagogique. En France la situation est complexe sur cette question et mérite d’être éclaircie, débattue. C’est tout le sens du choix des intervenants que j’ai conviés à ces deux journées d’échange.

Une première était consacrée aux artistes dissidents russes, via la tenue d’une table ronde avec le cinéaste et metteur en scène Kiril Serebrennikov, Dmitri Kourliandski, compositeur et ex-codirecteur de l’Electro théâtre de Stanyslavsky à Moscou, Marina Davydova, critique de théâtre et rédactrice en chef de la revue TEATP… Toutes ces personnes vivent en exil depuis longtemps, et leur position d’artiste russe est remise en question depuis la guerre en Ukraine.

La deuxième journée était consacrée aux artistes ukrainiens, avec notamment la création d’une installation artistique, « The Bunker », par Denis Zhdanov, et la lecture du texte « Mauvaises Routes » de l’écrivaine Natalka Vorojbyt – également scénariste et réalisatrice – par la comédienne montpelliéraine Sandrine Barciet.

Enfin, pour la clôture, nous avons proposé deux représentations : une de ma performance « Roulette russe », et l’autre du spectacle « La Zone » par la Compagnie FluO, portant sur l’histoire personnelle de Nadia Larina, une artiste russe aux origines ukrainiennes, basée à Bordeaux.

Lors de l’édition 2022 du Festival de Cannes, certains représentants du cinéma ukrainien ont dénoncé la présence d’artistes russes sur la Croisette. Comment parvenez-vous à maintenir ce lien entre artistes russes et ukrainiens, dans une situation si sensible ?

Je pense que ce lien passe d’abord par celui qui s’établit sur le plan personnel, entre deux artistes, entre deux individus. C’est le cas avec mon ami ukrainien Serguei Loznitsa, réalisateur du film « Donbass » – primé au Festival de Cannes – qui s’est d’ailleurs opposé au boycott des artistes russes à Cannes, et Dmytro Ternovyi, dramaturge et metteur en scène. Nous échangeons tous les jours sur ces sujets ! Et nous le faisons parce que nous nous connaissons, parce que nous nous parlons depuis notre position d’artiste. La confiance est mutuelle, le dialogue est donc possible. Même si certains Ukrainiens tiennent des positions que l’on peut qualifier d’ultranationalistes, d’autres font le choix inverse.

Quelle est donc, pour vous en tant qu’artiste russe, la place à accorder à la culture ukrainienne dans le contexte actuel ?

Pour moi il est crucial de ne pas laisser les artistes russes parler de la culture ukrainienne, cette place appartient aux artistes ukrainiens. C’est un point très important que je souhaite souligner, car nous, les Russes, avons toujours cherché à écraser cette identité. La Russie a toujours mené une politique impérialiste à l’égard de l’Ukraine, c’est indéniable. Actuellement, les liens entre artistes ukrainiens et russes sont fragilisés, complexes : la reconnaissance de cet état de fait historique est donc un préalable nécessaire pour réinstaurer une forme d’équilibre.

Dans quel sens cette relation est-elle fragilisée, complexe ?

Il y a deux aspects : le premier est que, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine il y a 9 mois, les artistes et la culture ukrainienne ne disposaient pas de la visibilité dont ils bénéficient aujourd’hui. Cela influe sur la manière dont ils se positionnent en tant qu’artistes, dans ce contexte de guerre entre nos deux pays. En découle un dialogue difficile au sein du milieu artistique. Beaucoup d’artistes ukrainiens ne souhaitent plus établir de lien avec leurs homologues russes, ni même entendre parler de culture russe — ce que je peux comprendre, même si le maintien de ce dialogue est pour moi essentiel, ici, en France.

Une situation générale, que ce soit sur les questions géopolitiques ou culturelles, qui semblent laisser peu de place à l’optimisme…

Vous savez ce que disent les Russes concernant la différence entre un optimiste et un pessimiste ? Un optimiste c’est une personne mal informée ! (il rigole).

Vous êtes donc pessimiste ?

Je dirais que je suis un « pessimiste actif », je vois les choses qui me font mal mais je continue de croire en une évolution positive de la situation, sinon je ne ferais plus rien. Il y a deux sortes de pessimisme ; l’un vous fait baisser les bras, l’autre enclenche une action. Je me définirais plutôt comme « réaliste » en fin de compte. Les choses sont là, telles qu’elles le sont aujourd’hui. Mais rien n’est immuable. Ma performance « Roulette russe » a pu faire l’objet de vives critiques par exemple, ce n’est pour autant que j’ai arrêté d’agir — et de réagir.

Quels étaient les motifs de ces critiques ? Même s’ils peuvent apparaître comme évidents dans le contexte actuel…

Le titre évidemment. Au début des représentations un journaliste m’a attaqué, en m’expliquant que j’utilisais un titre « bien provocateur et opportuniste ». Au lieu de me braquer, j’ai décidé d’initier un dialogue sur ce point précis, en organisant une conférence de presse à laquelle j’ai convié une dizaine de journalistes — à la fin de ma résidence artistique au Grand Théâtre des Cordeliers à Albi. Trois ont répondu présents, et nous avons pu démêler cette question.

Vous revenez donc sur cette « nécessaire pédagogie » évoquée en début d’entretien. Pouvez-vous nous développer les raisons du choix du nom « Roulette russe » pour votre représentation, ainsi que le sujet abordé par cette œuvre ?

Bien sûr. Ce que peu de gens savent, c’est que l’idée de cette œuvre et son titre sont fixés depuis 2019 : quand je travaille, je débute toujours par le titre, qui constitue mon fil conducteur, la « lumière à atteindre » au bout du tunnel. Mes premières sources d’inspiration sont venues de l’œuvre des frères Karamazov, des romans « L’idiot » et « Le joueur » de Dostoïevski, dont le dernier parle de son histoire personnelle, en particulier de son addiction aux jeux d’argent. Puis, « heureusement », le Covid est passé par là…

Heureusement ?

Oui, car cette période a permis à ma réflexion artistique de s’élargir à travers une forme de maturation, comme celle d’un bon vin que l’on laisse vieillir pour développer son goût. Cette œuvre devait d’une certaine manière signer mes cinquante ans : j’ai pris la décision de travailler sur les œuvres du poète russe Joseph Brodsky, celles du dramaturge ukrainien Nicolas Gogol, la peinture de l’ukrainien Kasimir Malevitch… J’ai aussi ajouté à ce corpus des auteurs plus contemporains, tels que le cinéaste Andreï Tarkovski et le rappeur russe Oxxxymiron. Shakespeare fut également une source d’inspiration importante. Je n’ai cependant jamais abandonné mon point de départ, Dostoïevski, qui demeure l’étincelle créative originelle.

Si la pandémie du Covid-19 est « passée par là », l’invasion russe en Ukraine a également eu lieu… Ce contexte est-il venu interférer au sein de votre processus créatif ?

Absolument pas. C’était même mon défi personnel : ne rien changer à cette pièce à cause de cette guerre, garder le cap, ne pas la transformer en ce qu’elle n’aurait pas dû être. C’était certainement le plus difficile, de ne pas céder à cette tentation spéculative. À l’inverse, mon engagement et mes convictions sont beaucoup plus affirmés que si j’avais représenté cette pièce trois ans en arrière, sans ce contexte.

Une œuvre « russo-russe » donc, qui à travers un long cheminement, est devenue universelle.

Tout à fait. Que ce soit le nom de la pièce, inspirée de l’œuvre de Dostoïevski, où le manteau que je porte durant la représentation, tiré de la nouvelle « Le Manteau » de Nicolas Gogol, si vous n’avez pas lu cette interview et que vous voyez ma pièce, vous ne le saurez même pas : et c’est tant mieux. Sur cette question de l’universalité, la traduction dans la langue du public auquel je fais face est primordiale. Je dois user de la langue et de sa translation en veillant à conserver la substance des mots. C’est pour moi la seule façon de se revendiquer comme « contemporain » sur le plan artistique, et d’être légitime dans ce positionnement.

Vous conservez tout de même des inspirations d’origine russe pour la plupart d’entre-elles… Y a – t – il chez vous une forme de revendication de cette identité ?

Non, je n’en ai pas besoin. Je ne souhaite pas souligner ce qui serait un « caractère exceptionnel » de mon « identité russe ». En tant qu’artiste, c’est à moi que revient la tâche de construire la passerelle vers l’autre, vers le public. Sinon, comment pourrait-il se reconnaître dans mon œuvre ? C’est une question de discrétion, d’humilité, sur laquelle je mets un point d’honneur — en slave nous avons un mot très beau pour désigner cela, « сдержанность », que l’on pourrait traduire par « sobriété ». D’autre part, lorsqu’on me parle « d’âme russe », une question que l’on pose régulièrement, je réponds que je ne comprends pas à quoi cela correspond. En général cela déçoit mon interlocuteur. Je pourrais parler d’une « sensibilité » russe, oui, c’est un concept qui me parle, comme d’une « sensibilité » française, ukrainienne…

Votre discours est à l’antithèse de ce que l’on peut entendre actuellement sur ces sujets, du côté russe comme ukrainien. Quelles sont les réactions qu’il provoque dans vos interactions avec le milieu artistique, en France ou ailleurs ?

On m’a beaucoup questionné sur les initiatives que je mets en place : notamment sur mes prises de position publiques, et ce qu’elles peuvent entraîner comme conséquences dans la vie des artistes avec qui je collabore. J’ai fait l’objet de vives critiques, sur « l’avenir que j’offre » aux artistes russes qui s’affichent avec un dissident politique, et donc de leur mise en danger sur le plan personnel. Je réponds que c’est aussi une responsabilité qui leur appartient. De ma position d’artiste je ne peux pas assurer la sécurité de tout le monde. J’ai fait mes choix oui, qui impliquent certains risques. C’est aussi aux autres de faire les leurs, et de prendre la responsabilité qu’ils incombent.

Sur votre vie personnelle, quelles incidences ont eu ces prises de position ? Sur le plan politique, votre discours ne suggère en effet aucune ambiguïté.

Des commentaires agressifs sur les réseaux sociaux, surtout de Russes partisans du régime de V. Poutine. Un m’a particulièrement marqué, que je peux vous citer : « Monsieur, nous avons un joli dossier sur vous. Nous vous attendons à la frontière : bienvenue dans votre pays. ». Je suis allé voir le compte Facebook en question en réalité un bot, un faux profil. Mais cela ne changera en rien mon engagement, mes convictions, ni même ma façon de créer en tant qu’artiste russe implanté dans le paysage culturel européen depuis une vingtaine d’années.

Vous êtes russe, avec des origines ukrainiennes : dans votre entourage proche, quelles sont les réactions auquel vous êtes confronté ?

Pour revenir sur le sujet des réseaux sociaux déjà, j’ai fait un véritable tri au sein de mes contacts. Depuis le début de l’invasion du 24 février, ma position est ferme : je claque la porte à tout discours qui vise à justifier la tuerie de masse que le régime de V. Poutine est en train perpétrer. Je reste ouvert au dialogue, même avec des personnes qui ont pu tenir ce type de discours. Mais je suis et je resterais intransigeant sur ce point, qui constitue pour moi la condition préalable à toute discussion. Rien ni personne ne peut justifier ce que l’armée russe fait actuellement en Ukraine.

Et puis il y a ma famille, un sujet très douloureux. J’ai complètement coupé les liens avec mon frère et ma sœur. C’est un véritable déchirement pour moi ; mais si c’est le prix à payer pour ne pas me compromettre vis-à-vis de mes convictions, je suis prêt à le faire. Comme je l’ai dit la porte reste ouverte, mais sous certaines conditions.

Concernant ma mère j’ai opté pour une autre solution, je tente de maintenir un lien avec elle tout en lui offrant un « contre-champ » face à la propagande du Kremlin. J’ose espérer qu’un jour, après le déni et la colère, viendra une forme d’acceptation de la réalité.

Sur la relation entre l’Ukraine et la Russie, quelles sont selon vous les évolutions possibles du conflit en cours ?

Une fois que l’Ukraine aura gagné – ce qui est incontestable, elle remportera cette guerre – se posera la question de la paix, bien sûr, mais aussi celle de la reconstruction, des réparations à accorder aux victimes, de la relation future entre nos deux pays. Et puis il y a la question de la Russie, de « l’après-Poutine » : ce régime doit tomber. Nous devons repartir sur de nouvelles bases, jeter cette forme « d’Union soviétique 2.0 » et ses relents impérialistes dans les poubelles de l’Histoire. J’aimerais ne plus entendre parler de la « Russie forte » au sens militaire, en prenant pour exemple des pays comme le Danemark, la Suède ou bien la Finlande, des pays où la force se situe ailleurs que dans celle d’une puissance belliciste.

Ces derniers mois ont été très fournis pour vous, sur le plan personnel avec vos prises de vos positions, comme sur le plan artistique avec de nombreuses représentations et ateliers à destination de publics divers. Envisagez-vous une continuité dans les temps à venir ?

Bien sûr ! Bientôt, il y aura la tenue annuelle de notre festival dansePlatForma, du 23 au 28 janvier 2023 à Montpellier. Plusieurs lieux seront investis à l’occasion d’une succession de représentations et d’évènements : la Maison des Relations Internationales pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, le théâtre Jean Claude Carrière au Domaine d’Ô pour les pièces, le Gazette Café pour des tables rondes, le Théâtre du Hangar, la Cité des Arts pour les studios ouverts des jeunes danseurs…

Mais aussi une performance en ville, « Marée Humaine », portée par la chorégraphe russe dissidente Natacha Kouznetsova avec les élèves du Conservatoire de danse de la Cité des Arts et ceux de l’école « EPSE DANSE ». Cette initiative sera appuyée par des associations russes et ukrainiennes en raison de sa dimension politique, et se déroulera sur la Place des Martyrs de la Résistance à Montpellier.

Un dernier mot pour la fin ?

Vive l’Ukraine ! Et vive la Russie libre !

Interview réalisée par Samuel Clauzier

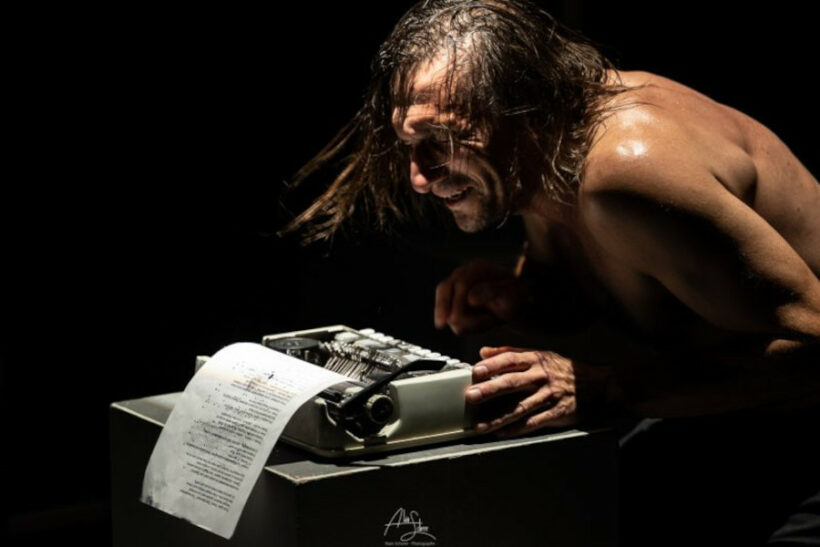

Photographie de Une : Mitia Fedotenko dans Roulette russe © Alain Scherer

Faisons face ensemble !

Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.