Après les scandales qui ont éclaté dans les Instituts d’études politiques et d’autres grandes écoles, les établissements du supérieur ont renforcé leurs dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ces derniers se matérialisent le plus souvent par la formation de cellules d’écoute destinées à recueillir les signalements de violences, préalables à l’ouverture d’enquêtes internes. Dans les faits, les chargées de mission et référentes Égalités, personnages centraux de ces dispositifs, ont bien du mal à remplir les tâches auxquelles elles sont affectées.

Au tout début, il y a l’excitation de la prise de poste, renforcée par les discours institutionnels promouvant plus que jamais l’égalité, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences : sexistes, sexuelles et racistes. « Quand on parvient à obtenir un poste à temps plein, plutôt bien rémunéré, sur ce sujet, qui plus est à l’université, ça nous met dans une dynamique vraiment positive », se souvient Georgia, recrutée comme chargée de mission Égalités dans une université française. Rapidement, elle se retrouve derrière le formulaire anonyme du dispositif d’écoute mis en place afin de permettre aux étudiantes, personnelles, enseignantes et chercheuses de dénoncer toute forme de violences qu’elles auraient subies. Georgia lit les témoignages, les analyse, et en fonction de la nature des violences, réoriente les victimes vers le service de santé universitaire ou les ressources humaines. « Je m’assure qu’une réponse est donnée à la victime, et que celle-ci sera bien entendue par les personnes chargées de le faire. Le souci, c’est que ce sont des personnes qui préexistaient à la cellule d’écoute, aucun poste n’a été créé », déplore-t-elle.

Autre problème : on imagine souvent que les membres du service médical sont sensibilisés, par nature, aux questions de violences sexistes et sexuelles. Or, de nombreux témoignages font état d’un rapport difficile entre les victimes et certains membres des services de santé universitaire et révèle que ce fonctionnement tend à médicaliser une question éminemment sociale et politique. Si les établissements de l’enseignement supérieur programment des webinaires et autres sessions de sensibilisation sur la question, les remontées de terrain indiquent que les obligations de formation sont souvent à moitié respectées.

Des violences sexistes et sexuelle encore banalisée

Différentes chargées de mission et référentes Égalités mettent également en cause la gestion des enquêtes internes, et l’absence de dispositif garantissant la neutralité dans le traitement des différentes affaires. « Si je suis victime de harcèlement de la part d’une des personnes présentes au sein de la cellule d’écoute, que se passe-t-il ? Rien n’est prévu, je ne pourrais donc pas la saisir », se désole Georigia qui recommande, comme d’autres, que le dispositif d’écoute soit externalisé, porté par une structure associative ou un cabinet spécialisé sur ces questions. Ce qui aurait l’avantage d’éloigner les affaires à traiter des jeux politiques internes à l’établissement. Si ce sujet fait débat, au-delà de l’aspect financier et des interrogations légitimes quant à la privatisation de ces enjeux, c’est aussi parce que les établissements souhaitent souvent garder la main.

Force est de constater pourtant que leur action recèle de nombreuses défaillances. « Normalement, nous avons une procédure à suivre concernant l’écoute des victimes. Nous sommes sensées accueillir toute parole et considérer qu’elle est vraie ; ne pas réorienter sans cesse la victime parce qu’elle n’est pas sensée être confrontée à d’autres personnes ; et surtout faire en sorte qu’elle ne croise pas son agresseur présumé… Ce sont des choses qui ne sont absolument pas respectées », affirme Georgia.

Ces derniers mois, plusieurs affaires concernant des enseignants suspendus après avoir été accusés de viols, d’agressions et/ou de harcèlement sexuels par des étudiantes ont donné l’impression que les lignes étaient en train de bouger et que les victimes de violences étaient entendues. Mais si une brèche s’est ouverte, permettant de questionner le principe même d’une relation affective entre deux personnes engagées dans des rapports de pouvoir asymétriques, tout reste à faire. Lorsque des affaires de violences sexistes et sexuelles concernent des étudiants, les mesures, qu’elles soient conservatoires ou disciplinaires, tardent encore à venir. « C’est comme s’il y avait moins d’enjeux, confie Georgia. On a tendance à minimiser ce qui se passe entre étudiants. Il faut dire aussi, que tout de suite, si l’établissement peut faire en sorte de ne pas traiter l’affaire, il prendra cette porte de sortie. »

Pour Amar, qui a occupé le poste de référent Égalités au sein d’un prestigieux établissement d’enseignement supérieur, il ne faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être dû à l’incompétence. « C’est difficile de tirer les fils et de comprendre ce qui relève juste d’une surcharge de travail – il est possible que la présidence soit surchargée – et ce qui relève d’une mauvaise compréhension des mécanismes à l’œuvre dans les violences sexistes et sexuelles. Certaines personnes de la direction ou de l’administration n’ont pas fait ce que nous avons fait, n’ont pas écouté en profondeur récit après récit… » Pour lui, il est facile de ne pas être au courant de l’étendue et des conséquences de ces violences, parce que ce sont encore des sujets tabous. « Qu’est-ce qui relève de cette incompréhension, d’un manque de sensibilité ? Et qu’est-ce qui relève d’un sexisme banal, ordinaire, poussant à considérer qu’il est parfaitement possible de poursuivre ses études en s’étant faite violer ? », questionne-t-il.

Mal-être, découragement, burn-out

C’est cette incapacité à considérer l’impact des violences sur la scolarité des victimes qui pousse encore les établissements à refuser de prendre des mesures conservatoires. Alors même que c’est la première chose que demandent les victimes de violences sexuelles. Assez rapidement, les chargées de mission et les référentes Égalités se retrouvent en conflit entre leurs principes, leurs engagements, et ce que l’institution est prête à accepter. Georgia raconte qu’elle s’est retrouvée à dire et à faire des choses contraires à ce qu’elle avait appris au cours de sa formation. Quant à Anouk, qui a occupé le poste de référente Égalités au sein de son établissement, elle explique que le juridique prend rapidement le pas sur l’humain. « Au début on se laisse pénétrer par les histoires et puis on s’aperçoit que le volet pénal va peser, que la justice n’est pas armée, qu’on ne pourra pas prouver grand-chose… Même dans les affaires où les victimes portent plainte, où tout est fait dans les règles, on finit souvent par dire : désolée, il ne va rien se passer. Assister à ça, c’est le plus dur. Alors ensuite, quand une victime vient avec une histoire moins caractérisée, on a tendance à se dire que de toute façon il ne se passera rien. Et ça c’est horrible. Deux mois après le début de ma mission, j’en étais déjà là. C’est ce qui m’a fait me dire qu’il fallait que j’arrête. » Pour elle, si les établissements renâclent à prendre des mesures d’éloignement, c’est aussi parce qu’elles craignent en retour une action au tribunal administratif, de la part des agresseurs présumés. « Or, c’est précisément ce que les directions souhaitent éviter, souligne l’ancienne référente. Il leur est plus facile de se débarrasser de nous que d’un juge administratif. »

Cette difficulté à traduire leurs engagements en actes conduit nombre d’entre elles à jeter l’éponge. Pour son mémoire concernant les missions Égalité femmes-hommes dans les universités et l’institutionnalisation de ces missions, Anissa Benaissa s’est entretenue avec une vingtaine de chargées de mission et de référentes Égalités. Elle raconte qu’une bonne partie des personnes interrogées n’étaient déjà plus en fonction l’année suivante. « J’ai vu beaucoup de mal-être : de la dissonance cognitive à la culpabilisation, mais aussi plusieurs cas de burn-out et de harcèlement moral », témoigne celle qui œuvre aujourd’hui dans le conseil sur ces questions. D’autant que la plupart des personnes qui travaillent sur les questions d’égalité, qu’elles soient chargées de mission ou référentes, ne sont pas payées spécifiquement pour le faire. « En général, il s’agit d’enseignantes-chercheuses à qui l’on donne une prime, précise Anissa Benaissa. Une minorité de chargées de mission ou de référentes ont un salaire leur permettant de s’y consacrer à temps plein. »

« On ne construira pas une université féministe en restant dans le paradigme de la compétition et de l’excellence.

La non-rémunération de ces missions donne aussi une idée de l’importance donnée à cette thématique par les établissements, en dépit des discours volontaristes. « C’est un travail gratuit, souvent réalisé par des femmes et/ou des personnes racisées, dénonce Anouk, qui n’a jamais obtenu de décharge horaire dans le cadre de ses missions de référente. « Il faut bien se rendre compte de ce que cela signifie : ce sont des fonctionnaires à qui on demande un travail gratuit, sous prétexte que c’est un engagement. » « Ce n’est pas une coïncidence, que ce travail soit porté par des minorités de genre, de race ou des personnes queers, plaisante Amar, mais sincèrement, il n’y a pas le même engouement pour ces deux autres problématiques. » Ce dernier raconte qu’il a déconseillé à un doctorant de s’engager sur ces missions. « En tant que personne trans, je craignais qu’il ne fasse un burn-out au bout de trois semaines. Ce sont des missions plus dangereuses encore pour les minorités invisibilisées, déjà soumises à d’autres discriminations. »

Pour éviter que ces missions ne se transforment en machine à broyer, il faut des postes et des moyens – ce dont l’université manque cruellement. Mais il faudrait aussi traduire dans le langage des institutions les luttes et discours des militantes féministes. « Ces sujets doivent devenir prioritaires, abonde Marie. Le respect des lois, le travail dans la dignité, c’est juste la base en fait. » Pour cette ancienne chargée de mission Égalité dans une autre université française, les établissements du supérieur sont encore dans la peur du scandale qui pourrait ternir leur image, malgré les récentes médiatisations. « Les universités se font beaucoup concurrence aujourd’hui pour obtenir des financements et rayonner. Elles craignent donc que les signalements et les enquêtes internes, en s’ébruitant, ne ternissent l’image qu’elles s’efforcent de construire et qu’elles peinent en conséquence à recruter des enseignants chercheurs. »

Si l’on en croit Anissa Benaissa, c’est bien le renversement de ces valeurs qui produira un déclic. « On n’aura pas une université féministe en restant dans le paradigme de la compétition, de l’excellence, et de l’exclusion par l’augmentation générale des frais d’inscription. » Elle rappelle qu’il est plus que jamais nécessaire de trouver un équilibre entre le rapport de force et la collaboration avec les missions Égalités. « A chaque fois, des mesures ont été annoncées par le ministère grâce aux étudiantes qui se sont mobilisées, emparées des réseaux sociaux et ont parlé aux médias. Je pense que c’est de là que viendra la révolution féministe à l’université. Ce sont les étudiantes et les précaires qui vont mener ce combat, bien plus que les référents, les professionnels, les titulaires qui font souvent un travail considérable mais qui font aussi face à des murs. Or, les murs on ne peut pas les briser en étant gentils. »

Jennifer Simoes

violences sexistes et sexuelles

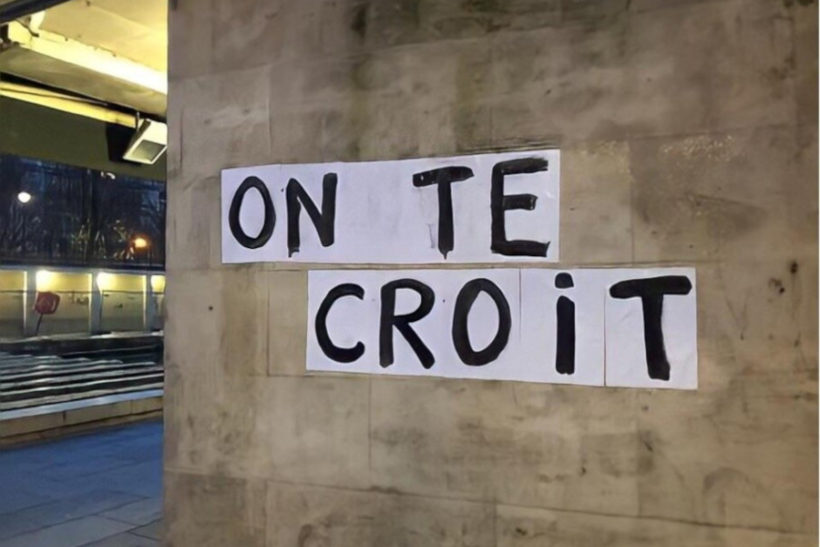

Photo à la Une : Collages féministes Lyon

Faisons face ensemble !

Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.