Heures non payées, sous-effectif chronique, management toxique, espionnage par la direction… Si Primark attire de plus en plus de français en quête de bonnes affaires, l’enseigne irlandaise de la fast-fashion est loin de satisfaire tous ces salariés depuis son arrivée en 2013. En mars dernier, deux grèves ont eu lieu dans les boutiques de Mulhouse et de Lyon… Enquête.

Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Basta!

« Chez Primark, tout le monde y trouve son compte »… Ou presque. Le slogan de l’enseigne irlandaise de prêt-à-porter vaut sûrement pour les clients prêts à dénicher des vêtements à prix défiant toute concurrence, mais pas nécessairement pour ses travailleurs.

« Stop à l’esclavage ! » arborait une banderole sur les balustrades du centre commercial Porte Jeune de Mulhouse, le 22 mars dernier. Pendant deux heures, une vingtaine de salariés soutenus par la CGT se sont époumonés pour interpeller la clientèle du magasin et la direction postée devant eux. « Patrons brigands », clamaient-ils.

L’ambiance tranche avec la « folie » de l’ouverture de cette 24e boutique en France en juillet 2023. Une haie d’employés accueillait la foule d’un millier de personnes impatientes de découvrir les 3200 m2 de bonnes affaires. « Tout le monde souriait, il y avait de super bonnes vibes », se remémore Naïm*, un des grévistes actifs, à propos des premiers mois. Depuis, les griefs s’accumulent tellement qu’il est difficile d’être exhaustif : sous-effectif, heures non payées, management toxique, surveillance des employés…

Au stock, « on aurait pu s’électrocuter »

« Primark c’est l’enfer », tranche une ex-salariée qui a tenu un an et demi dans l’établissement du centre commercial de Lyon Part-Dieu. Là-bas, une partie des salariés lyonnais a imité ses camarades alsaciens en débrayant une semaine après ces derniers, le 28 mars. Ils n’ont pas supporté le changement de planning, imposé par leur direction : 11 heures-16 heures, ce qui empêche les mamans solos d’aller chercher leurs chérubins à la sortie d’école. « Vous n’aurez qu’à prendre une nounou », leur a-t-on répondu…

Dix jours avant, le 18 mars, une mousse du plafond s’était effondrée sur le personnel du stock, au sous-sol de leur boutique XXL de 5000 m2 qui s’étend sur trois étages. « C’est déjà arrivé plusieurs fois. Parfois, il était réparé », confie Eliott, licencié en 2024 pour un motif qu’il conteste. La vingtaine, il a travaillé deux ans en tant que vendeur polyvalent à Lyon. C’est du moins ce que mentionnait son contrat.

En réalité, il officiait au quai de livraison comme magasinier, « stockman » dans le jargon. Ce statut, refusé par la direction, lui aurait octroyé des primes de risques. En sous-terrain, Eliott et ses collègues déchargent les camions, montent les palettes pleines de cartons d’habits pour les dispatcher dans les différents rayons. Au niveau -1, le sol est troué, réparé à la va-vite à l’aide d’une plaque qui forme un obstacle pour le transpalette.

L’été c’est une fournaise, l’hiver un frigo. Des moustiques et des rats sortent des poubelles et se promènent entre les traînées d’urines laissées par des clients du centre commercial – certains accèdent au sous-sol et se soulagent à proximité de l’endroit où les travailleurs de Primark chargent et déchargent les arrivages. « Ça pue, c’est dégueulasse », c’est humide… Des eaux usées remontent d’on ne sait où et stagnent ou s’écoulent près des machines électriques. « On aurait pu s’électrocuter », s’inquiètent plusieurs magasiniers. Sans compter les risques d’infection, s’alarme l’un d’eux dans une lettre anonyme désespérée, adressée à la préfecture du Rhône. Leurs quelques équipements de protection ne suffisent pas. L’accident n’est pas loin… Une magasinière se fait comprimer la jambe par une gerbeuse électrique – appareil de manutention servant à lever des charges – qui s’est retournée sur elle. À trimballer toute la journée le transpalette, trois années durant, ce sont les épaules de Sekou qui tirent, s’usent puis craquent. « Tu as pourtant l’habitude », s’étonne le DRH auprès de ce gestionnaire des stocks, qui a quitté l’entreprise début 2024.

Dès décembre 2023, la CGT alerte la direction de tous ces manquements. En février dernier, le syndicat rappelait encore l’employeur à ses obligations en matière de sécurité. « Ça fait 50 000 fois qu’on leur remonte les problèmes et ils s’en foutent », se désole Anaïs Pascual, élue cégétiste à Primark.

Interrogées sur l’ensemble des points abordés, ni la direction de Mulhouse, ni celle Lyon, n’ont répondu à nos questions. La communication de Primark France n’a souhaité formuler aucun commentaire. Sinon rappeler que « la grève est un droit fondamental et [qu’]il est normal que les employés l’exercent pour s’exprimer ».

Dans les sous-sols de Primark à Lyon, les plafonds s’effondrent.

Au niveau -1 du centre commercial où est situé la boutique Primark de Lyon, « ça pue, c’est dégueulasse », décrivent des salariés qui s’y occupent des chargements et déchargements.

Des heures sans s’assoir

Trois étages au-dessus, les (vrais) vendeurs polyvalents achalandent la boutique. En début de planning, chacun est dispatché sur une zone du magasin. Cabine, caisse, rayon, retour de vêtements… À 25 ans, Naïm est un des anciens du Primark Mulhouse. Il a commencé au stock avant de passer au « floor ». À écouter toute la journée les consignes au casque vissé sur la tête, ses oreilles chauffent vite, au sens propre.

Aux heures de rush, les allées du magasin sont jonchées de chaussettes à ramasser, de chemises à cintrer, de pyjamas à replier… Parce que les employés restent plus longtemps que les trois heures réglementaires au même poste, leurs genoux gonflent, leurs dos s’éreintent. Naïm a vu des collègues se traîner, d’autres s’écrouler.

À Mulhouse, Marina* s’est déjà retrouvée, « toute seule sur une ligne de douze caisses », malgré les recommandations de la médecine du travail selon lesquelles elle aurait dû reprendre son ancien poste de bureau. Elle a dû piétiner de 11 heures à 19 heures alors qu’en raison de son handicap, elle n’a « pas le droit d’être en station debout prolongée ». S’asseoir n’est pas possible. Question d’image. Les quelques meubles « assis-debout » disponibles ne sortent pas souvent de leur local de rangement, interdit d’accès au personnel. Seuls les managers auraient le droit de s’y rendre, selon les récits des salariés. Une photo datée du 14 avril 2025 montre des caisses de la boutique de Mulhouse dépourvues de sièges. L’employeur a pourtant obligation de mettre un siège approprié à disposition de chaque travailleur.

Seul moyen de souffler, les pauses toilettes. Quand elles sont autorisées. À Lyon comme à Mulhouse, la commission semble soumise à permission. La fréquence et le temps passé sont chronométrés par une « police des toilettes » alors que « c’est un besoin primaire », s’indignent nos interlocuteurs. « Ça, c’est trop », renchérit Sana en se remémorant son responsable qui venait toquer à la porte des sanitaires : « T’as fini ! T’as fini ! » lançait-il. Cette vendeuse de 21 ans a été licenciée pour faute grave en raison de ses absences répétées. « J’en avais trop marre », assume Sana.

« Les managers se prennent pour Dieu »

À ses débuts « motivée », la jeune femme s’est « laissée aller », usée par le harcèlement du management. Ici les managers « se prennent pour Dieu », s’agacent plusieurs vendeurs. Au moindre retard, au moindre micro-repos, une réflexion ; à la moindre consultation de son téléphone ou erreur de caisse, une réprimande.

Le ton est plutôt direct, à l’impératif et sans politesse superflue : « Ramasse ça toute de suite », « Tu te prends pour qui ? » Ou autres amabilités du type : « Le premier qui touche à ça, je lui mets une cartouche », illustre-t-on. Manager à Primark Mulhouse, Tony* ne cache pas avoir déjà « mal parlé » tout en restant « humain ». « On a la pression de rendre propre le magasin et on n’a pas assez de bras », justifie ce trentenaire qui vient à peine de démissionner, fatigué de jouer les « psys » auprès de ses collègues. Alors, « on fixe des objectifs que même un robot ne pourrait pas atteindre ».

Un seul pas en dehors de sa zone, et l’écouteur du casque de l’employé grésille : « T’es où ? » « Si tu réponds pas, on t’appelle au micro, parfois dix fois par jour », rapporte Naïm. Arthur*, confirme ce « flicage » : « On vous observe en permanence… »

Plusieurs salariés soupçonnent l’encadrement de visionner les vidéo-surveillance à sa guise. Stock, quai de livraison, zones de circulations… « Y’a énormément de caméras dans le magasin, ils ont un angle de vue sur tout ce qu’on fait », remarque l’un d’eux. Un cadre témoigne avoir « vu le directeur sur son téléphone utiliser les caméras de surveillance »… A tel point que la CNIL a du rappeler à la direction les dispositions légales en matière d’usage des vidéos en entreprise, suite à un signalement de la part de la Cgt Primark pour détournement des caméras. Sana répétait souvent : « On sait plus si c’est un magasin ou une prison ».

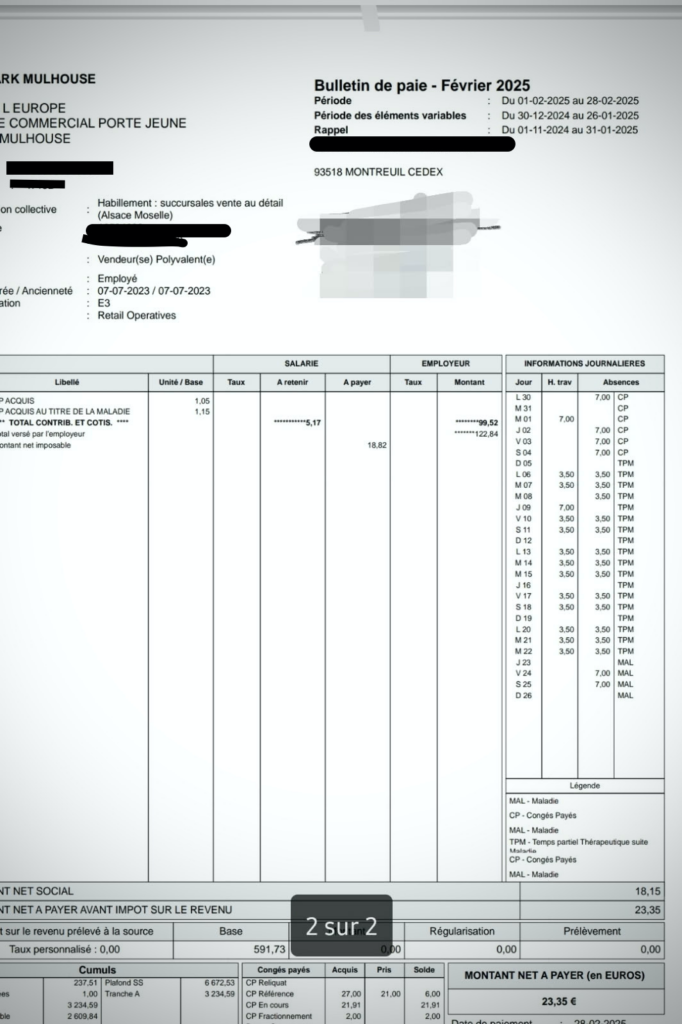

Des feuilles de paie à… 23 euros

Et puis il y a les paies tronquées. Au mois de février 2025, Marina a touché… 23 euros pour 56 heures travaillées. Une de ses collègues a reçu un bulletin de 0,01 centime. En mi-temps thérapeutique après un arrêt de travail, cette vendeuse est censée être rémunérée en partie par son employeur, en partie par la Sécurité sociale. Sauf que le premier n’envoie pas les attestations de salaire à la seconde. Marina n’a donc pas perçu ses indemnités journalières de l’Assurance-maladie.

Elle a beau envoyer des mails à sa direction, à la médecine ou l’inspection du travail… Aucune réponse. Suivie par un psychiatre, elle est de nouveau en arrêt. « Je suis coincée et personne ne se soucie de savoir si on va bien, souffle-t-elle. C’est de l’acharnement. S’ils veulent que je fasse un abandon de poste, ça ne marchera pas », prévient celle qui a pris un avocat dans l’espoir d’être dédommagée aux prud’hommes. Au mois de mars, Naïm, qui « n’a jamais eu une paye en entier », a touché 700 euros pour 35 heures par semaine au lieu des 1500 euros.

Des semaines que Naïm, qui n’a pas non plus l’âme d’un bénévole, demande sa paye complète… En vain. Le retard de paiement équivaut à une faute de l’employeur. Alertée l’an dernier, l’inspection du travail mène depuis une enquête sur ces atteintes aux droits sociaux.

Habits à bas prix et main d’œuvre à bas coût.

Arrivée dans l’Hexagone en grande pompe en 2013, la firme aux 890 millions d’euros de chiffre d’affaires a été reçue avec les honneurs par les pouvoirs publics. Depuis, 28 magasins couvrent le territoire français. Et pas moins de dix ouvertures sont prévues d’ici 2028 ! « Les recettes de ce succès » qui enthousiasment régulièrement la presse économique sont à chercher du côté d’un modèle sans pub, sans vente en ligne, sans stock d’avance, reposant sur une masse d’habits produits par une main-d’œuvre indienne et chinoise à bas coût… Et dès les années qui suivent l’arrivée de l’enseigne en France, les conditions de travail se dégradent, comme Basta! le révélait déjà en 2017.

En France, Primark emploie plutôt des personnes précarisées. De jeunes mères célibataires, des étudiants ou des personnes étrangères comme Sekou… Ce Camerounais de 40 ans qui vit en France depuis six ans, a vu son contrat de travail suspendu pendant plusieurs mois par Primark au prétexte que son titre de séjour tardait à être renouvelé. La préfecture lui avait pourtant signifié par courrier le maintien de son autorisation à travailler en attente de son récépissé.

Ces conditions sont peu propices à la mobilisation collective. « Tout le monde se plaint mais tout le monde a peur de bouger », regrettait un ex-employé lyonnais. Jusqu’alors, la résistance passait plutôt par la fuite. À Mulhouse, l’absentéisme concernerait près de 40 % des 159 salariés. Le samedi, un tiers des 40 étudiants prévus ne viennent pas.

« Je n’avais jamais vu ça. » Désormais ex-manager, Arthur n’en revient toujours pas. Lui qui pensait « rester des années », a démissionné au bout de huit mois, lassé de turbiner « dix heures par jour pour une direction toxique qui tolère des comportements intolérables ».

« Censure et répression syndicale » après la grève ?

« Il était temps que des gens courageux se mettent en grève », applaudit un cadre non syndiqué. S’exposer n’est pas sans risque. Naïm en sait quelque chose. Alors que le samedi 22 mars, il haranguait ses collègues, chasuble rouge et jaune sur le dos, le mardi suivant, il s’est vu notifier son licenciement. Le motif avancé date d’avant la grève : il ne disait pas bonjour aux clients, d’après la direction.

De quoi étonner ses collègues qui le décrivent comme « sociable ». Tellement que Naïm était devenu leur confident dans la boîte et allait « les voir pour qu’on se réveille », disent-ils. « Pour les salariés, j’étais le porte-parole. Pour la direction, la bête noire », formule celui qui a monté un dossier aux prud’hommes. Depuis, un autre gréviste a été remercié.

Neuf grévistes en tout ont été convoqués par la direction de Mulhouse. Pour des « motifs non valables », dénonce la CGT qui à nouveau a manifesté le 16 avril devant la boutique alsacienne, contre cette « censure et répression ». Primark France n’en est pas à sa première tentative de renvoi de salarié syndiqué. Au sein du conseil social et économique (CSE) central, tous les délégués syndicaux CGT ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire de licenciement, relève l’actuel représentant cégétiste national, venu en soutien.

« Ce n’est jamais arrivé aux autres syndicats », s’étonne Mathieu Blin qui lui a subi deux procédures disciplinaires de licenciement, retoquées par l’inspection du travail. Primark n’est pourtant pas un désert syndical. La CFTC, majoritaire, FO et la CFDT sont présents depuis des années. Relativement suivies, les mobilisations de mars n’ont pas encore eu gain de cause.

Marina, Naïm et leurs camarades en sont cependant persuadés : « Quand les autres seront touchés, ils comprendront… Ce n’est qu’une question de temps. » En attendant, les employés du site Primark de Saint-Étienne n’ont pas traîné pour se mettre à leur tour en grève surprise le 14 avril.

Boîte noire

*Tous les prénoms des salariés ont été modifiés à leur demande, « par peur des représailles ».

La communication de Primark France n’a souhaité formuler aucun commentaire dans le cadre de cet article.

Crédit Photo : CGT Haut-Rhin

Faisons face ensemble !

Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.