Il y a trente ans, le 24 novembre 1995, commençait le mouvement de grève de novembre-décembre. Après plus de trois semaines de quasi paralysie du pays, le gouvernement Juppé cédait. A l’exception des mobilisations contre le CPE, portées par la jeunesse en 2006, c’est la dernière fois que le pouvoir reculait face à un mouvement social. Au moins une raison, mais pas la seule, de se pencher sur cette période.

« En deux ou trois jours, il n’y a plus de trains qui circulent en France » se remémore Bernard Thibault, alors secrétaire général de la fédération CGT des cheminots. Et cela va durer trois bonnes semaines. « Toutes les fédérations de la SNCF appellent à la grève le 24 novembre et à la tenue d’assemblées générales pour décider des suites de ce mouvement. Pour nous, il s’agit de mettre en discussion la poursuite de la grève au-delà du 24 novembre », explique le cheminot qui deviendra numéro un de la CGT quatre ans plus tard.

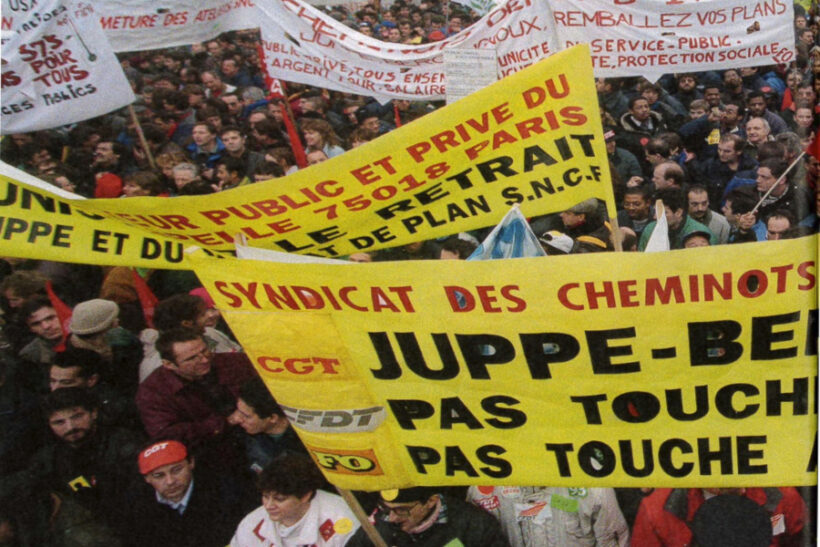

« Personne ne râlait de marcher à pied. En région parisienne, il n’y avait plus de transport, mais le discours sur les usagers pris en otage ne marchait pas du tout. Il y avait un vrai soutien de la population et une bonne ambiance dans les rues de Paris », se souvient Annick Coupé, secrétaire générale du syndicat SUD-PTT en 1995. Entre le vendredi 24 novembre, date initialement fixée par les fédérations de fonctionnaires contre le gel de leurs salaires, et le 28 novembre, journée d’abord proposée par Force ouvrière, la grève démarre, se reconduit puis s’ancre à la SNCF, à La Poste et à la RATP. C’est le début d’un mouvement qui va durer jusqu’à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un pouvoir trop sûr de lui

Mais qu’est-ce qui met le feu aux poudres cet hiver-là ? Jacques Chirac est élu chef de l’État quelques mois plus tôt. Alors qu’il avait mené une campagne centrée sur la réduction de la fracture sociale, il annonce, le 26 octobre, une politique de résorption des déficits publics. « Une contradiction majeure », tranche Bernard Thibault. Pour conduire ce changement de cap, Jacques Chirac remanie le gouvernement. Son Premier ministre Alain Juppé présente son plan devant l’Assemblée nationale le 15 novembre, à l’occasion de son discours de politique générale.

Le gouvernement prévoit de nombreuses mesures de baisse des dépenses de santé, le contrôle de la Sécurité sociale par l’État à travers l’établissement d’une loi annuelle (PLFSS) pour encadrer ses dépenses, ainsi qu’un alignement des régimes spéciaux de retraites de la fonction publique sur ceux du privé, passés à 40 années de cotisation en 1993.

Parallèlement, l’État élabore son contrat de plan pour cinq ans à la SNCF. « Les précédents contrats de plan ont déjà réduit le réseau ferroviaire, les effectifs et le nombre de gares, conséquence de la politique du tout TGV pendant laquelle l’État commandait à la SNCF la construction de TGV à ses frais. L’entreprise faisait donc des économies sur toutes les activités de service public » rappelle Bernard Thibault. Il décrit un grand mécontentement dans une profession très attachée au service public. Un mécontentement qui s’était traduit par une manifestation de 60 000 cheminots à Paris au mois de mai. Avec ses 6000 kilomètres de fermetures de lignes programmés, « le contrat de plan de la fin de l’année 95 est encore plus dévastateur que prévu ».

Dans ces circonstances, le gouvernement de Jacques Chirac ne va pas bénéficier de l’état de grâce qui suit généralement une élection présidentielle. Et face à la contestation, la raideur du Premier ministre qui déclarait rester « droit dans ses bottes » ne tiendra que quelques semaines.

1995 : un mouvement exceptionnel

« On a eu des chiffres historiques de participation au mouvement. Selon les statistiques de l’entreprise, on a frôlé une moyenne de 80 % à l’exécution, ont eu 50 % chez les personnels de maîtrise et 30 % chez les cadres, ce qui ne s’était jamais vu dans l’histoire de la SNCF », indique Bernard Thibault. « La grève démarre un vendredi. Dans les assemblées générales, les conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs qui travaillent le week-end reconduisent la grève qui s’installe un peu partout. Le lundi, les personnels dits sédentaires arrivent au travail après le week-end. Les décisions dans les AG sont identiques pour reconduire la grève et on comprend qu’on entre dans un mouvement qui va durer », se remémore le responsable de la fédération CGT des cheminots.

« Le vendredi, la grève est forte, le samedi 25 il y a la manifestation nationale pour le droit des femmes. A Paris, il y a beaucoup de monde [40 000 personnes selon les organisatrices – ndlr], mais aussi beaucoup de cheminotes et de cheminots. Ce qui n’est pas habituel dans ce milieu », témoigne Christian Mahieux. Pour le syndicaliste de la CFDT-Cheminot qui deviendra par la suite un des responsables nationaux de SUD-Rail, l’enchaînement de ces fortes mobilisations créait un climat favorable au lancement du mouvement.

A La Poste, « ce sont les centres de tri, qui sont les bastions des luttes, qui sont en grève reconductible assez massivement. Aux télécoms ce sont les services techniques qui ont été les plus mobilisés » précise Annick Coupé qui deviendra porte-parole de Solidaires en 2001. « Mais on a des grèves saute-mouton les jours de manifestations dans le reste des services. Il y avait un soutien très fort au mouvement, mais des difficultés à entrer en grève reconductible à l’exception des centres de tri postaux ». Pour autant, durant les plus de trois semaines de mobilisation, il y a une à deux manifestations par semaine et la grève reconductible dans les centres de tri suffit à bloquer l’acheminement du courrier.

Le mouvement de grève de novembre et décembre 1995 touche l’ensemble des services publics, la jeunesse mobilisée dans les universités et les lycées, mais relativement peu le secteur privé. Le 30 novembre les agents d’EDF-GDF participent à une journée nationale d’action (plus de 50 % de gréviste d’après les chiffres de la direction). Selon l’institut statistiques du ministère du Travail, l’année 1995 totalise 2 millions de jours de grève dans les secteurs privé et semi public (deux fois plus que l’année précédente) et quatre millions dans la fonction publique (16 fois plus qu’en 1994).

Après le démarrage du mouvement entre les deux journées d’action du 24 et du 28 novembre, les manifestations nationales s’enchaînent et prennent de la vigueur. Les défilés plus fournis en province qu’à Paris réunissent 800 000 personnes le 5 décembre, 1,3 million le 7 décembre, 2,2 millions le 12 décembre – point culminant de la mobilisation – et enfin deux millions le 16 décembre selon les syndicats.

Les 10 et 11 décembre, Alain Juppé entame un premier recul sur le contrat de plan SNCF et sur les régimes spéciaux dans les transports. Le 15 décembre, le Premier ministre retire sa réforme sur les retraites, mais maintient l’étatisation de la Sécurité sociale. Les cheminots qui ont obtenu gain de cause décident de passer de la grève reconductible à celle les jours de mobilisations interprofessionnelles, mais la reprise du travail commence dans tous les secteurs en grève et marque le reflux du mouvement.

Les assemblées générales rythment les grève de 1995

A la SNCF, « notre fonctionnement par assemblées quotidiennes, c’est-à-dire le principe de la conduite démocratique du mouvement, a aidé à sa puissance » affirme Bernard Thibault. Ce que confirme Christian Mahieux : « On a eu de vraies assemblées générales, avec du monde, où des gens qui bossent ensemble tout au long de l’année se retrouvent ensemble en assemblée. Ce n’était pas des meetings avec seulement une intervention par organisation syndicale et à la fin on lève la main et on reconduit la grève » précise-t-il.

« Les gens se retrouvent tous les jours, cela leur permet de causer facilement et ils ont le temps ». Ce, d’autant que de nombreux locaux SNCF, voire de postes stratégiques d’aiguillage ou des dépôts sont occupés. «Dans les endroits les plus durs, la direction n’est revenue qu’à la fin de la grève. Les grévistes leur ont rendu la clef à ce moment-là », raconte le militant syndical. Une façon de mener le conflit à la SNCF que Christian Mahieux attribue grandement à l’expérience des grèves de 1986-87 à la SNCF qui ont marqué une rupture avec des comités de grève, des assemblées générales et une coordination cheminote pour conduire la grève.

« Il y a un fort bouillonnement avec des assemblées générales sectorielles, mais aussi territoriales, que la CGT a eu l’intelligence de favoriser. Il y a une articulation entre le monde dans les AG, les décisions qui y sont prises, les manifestations et les actions intermédiaires qui ont pu être menées » se souvient Benoît Teste de la FSU, lycéen à Auch à l’époque. Comme dans beaucoup de grèves longues, dans les AG cheminotes « les questions du choix de société étaient présentes au-delà des revendications initiales. Pourquoi il faut bosser plus longtemps alors qu’il y a du chômage pour les jeunes, la question de la répartition des richesses, etc. » explique de son côté Christian Mahieux. Pour Annick Coupé, « les assemblées générales interprofessionnelles, tous secteurs confondus, où les gens se retrouvaient, ont été importantes ». Elles ont favorisé l’émergence des sujets sur « les enjeux de société, les services publics, la retraite, la Sécurité sociale ».

Enfin, Benoît Teste décrit « un état d’esprit très unitaire, une volonté d’inclure dans la lutte l’ensemble du mouvement social, le tous ensemble. C’est le début de la dynamique de ce qu’on a appelé la lutte des sans (papiers, logement, emploi) – l’association Droit au logement lance une occupation monstre à Paris rue du Dragon – qui s’insère dans les manifestations ».

1995 à rebrousse-poil de l’offensive néolibérale

Pour le syndicaliste enseignant, « 1995 est un surgissement heureux, un grand mouvement social qui vient à un moment où personne ne s’y attend ». L’ex-numéro un du syndicat enseignant FSU décrit une période peu propice à l’optimisme : « Il y a la chute du mur de Berlin six ans plus tôt. Même si l’Union soviétique n’était plus une référence pour une grande partie de la gauche politique et syndicale, cela incarnait cependant une alternative au capitalisme ». C’est l’époque du « Il n’y a pas d’alternative ! » cher à Margaret Thatcher.

Avec la fin du bloc de l’Est, les libéraux théorisent la « fin de l’histoire » et avec elle la fin de la lutte des classes. C’est aussi la période pendant laquelle le Parti socialiste arrivé au pouvoir en 1981 se convertit au libéralisme économique. « Les années 80 sont la décennie où Bernard Tapie est ministre de la Ville d’un gouvernement de gauche avec l’idée que ce qui est important c’est la réussite individuelle. C’est le moment de l’émission « Vive la crise » avec Yves Montand, parrainée par le journal Libération » rappelle Annick Coupé.

« C’est aussi un moment d’affaiblissement du syndicalisme après la reconversion de l’industrie (sidérurgie, mines, etc.), la fin des grands bastions ouvriers et l’apparition de la sous-traitance. Mais aussi une période d’institutionnalisation des syndicats qui s’en sont remis à un gouvernement de gauche. On a un rapport de force qui est dégradé par la mondialisation capitaliste et où la CFDT accélère sa politique de recentrage et d’accompagnement », analyse la future porte-parole de Solidaires. En 1995, la secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, apporte son soutien au plan Juppé.

Depuis le recul de Juppé, les gouvernements n’ont plus voulu céder

Malgré tout, la fin de l’année 1995 est marquée par la plus grande grève qu’ait connu la France depuis mai 1968. Elle contraint le gouvernement Juppé à retirer la plupart de ses projets de réforme, à l’exception, non négligeable, de la prise de contrôle de l’État sur le budget de la Sécurité sociale. Les conséquences de celle-ci s’illustrent aujourd’hui par les débats à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de celle-ci (PLFSS). « Ils n’ont pas vu venir cette conjonction de mécontentements qui a fait la force du mouvement », assure Bernard Thibault pour qui rien n’est jamais écrit à l’avance.

Pour autant, depuis 1995, les gouvernements n’ont plus cédé. Ni en 2003, 2010 ou 2023 sur les retraites ni en 2016 sur la loi travail. « A partir de 1995, la lutte de classe s’exacerbe. S’ouvre une période où la légitimité du capitalisme est remise en question et les tensions s’exacerbent entre les tenants du pouvoir économique et politique, et les mouvements sociaux. Du point de vue des luttes, depuis l’éclatement du salariat, on n’a plus été en capacité de mener un vrai mouvement de grève générale », analyse Annick Coupé.

« Le gouvernement et le patronat ont tiré des enseignements de la grève de 1995. Les collectifs de travail ont été éclatés, rendant moins naturelles les assemblées générales», estime Christian Mahieux. « La configuration à la SNCF n’a plus rien à voir avec 1995 », prévient Bernard Thibault en donnant pour exemple « l’ouverture à la concurrence avec des compagnies privées qui exploitent des lignes de chemin de fer et la fin des recrutements à statut des personnels ». Pour lui aussi, on a assisté à « un morcèlement de l’exploitation ferroviaire qui rend plus difficile la lutte en commun ».

Dans le même temps, le droit de grève a été limité dans les transports lors du mandat de Nicolas Sarkozy, puis l’entreprise ferroviaire a changé de statut lors du premier mandat d’Emmanuel Macron. De la même façon, La Poste est devenue une entreprise privée à capitaux publics où plus de la moitié des centres de tri ont été fermés à partir de 2005. Le secteur public de l’énergie a lui aussi été soumis à la concurrence totale en 2007 et France Télécom a disparu au profit d’Orange, une entreprise privée.

Soit un affaiblissement méthodique, réalisé par les gouvernements des vingt dernières années, des capacités des mouvements sociaux. Cependant, tout sauf la fin de l’histoire pour Bernard Thibault : « Cela ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. A l’origine, notre fédération était la fédération des travailleurs du rail, dans un contexte de plusieurs entreprises privées ».

Faisons face ensemble !

Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.