Une marche blanche est organisée ce samedi à Paris par le collectif Familles : stop à la mort au travail. En pleine bataille contre la réforme des retraites, il est plus que jamais temps de rappeler que les mauvaises conditions de travail peuvent tuer, surtout après 50 ans. Entretien avec Matthieu Lépine, auteur du livre L’Hécatombe Invisible, qui porte sur les accidents de travail mortels.

Pendant quatre ans, Matthieu Lépine, professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, a recensé quotidiennement les accidents du travail mortels sur son compte Twitter Silence des ouvriers meurent et publié les témoignages de leurs proches sur son site Une Histoire Populaire. Son premier ouvrage, L’Hécatombe Invisible, paraîtra le 10 mars aux éditions du Seuil.

Rapports de Force : Vous aviez démarré votre recensement début 2019, sur Twitter, à partir du cas de Michel Brahim, décédé dans un accident du travail alors qu’il avait l’âge d’être à la retraite. Comment relisez-vous ce cas à l’aune de la séquence actuelle autour de la réforme des retraites ?

Matthieu Lépine : D’après les données de l’assurance maladie, sur les 733 personnes décédées dans un accident du travail en 2019, plus de la moitié (404) avaient 50 ans ou plus. Les seniors sont surreprésentés parmi les victimes d’accidents mortels au travail. Plus on arrive en fin de carrière, plus les accidents sont graves. Faire travailler les gens plus longtemps, cela peut inévitablement avoir des conséquences, parfois mortelles.

Le ministre du Travail a été qualifié d’« assassin » au sujet de cette réforme, mi-février. Cette séquence était intéressante à plusieurs points de vue. Déjà, la réponse du ministre : il affirme que depuis 15 ans, il y a une stabilité du nombre de morts. Or, c’est faux. Selon la DARES, il y avait 476 morts au travail en 2005 ; 542 en 2009 ; et 790 en 2019. L’augmentation est significative.

Ensuite, sur l’emploi du terme « assassin » : après la catastrophe minière de Courrières le 10 mars 1906, qui a fait 1 099 morts, les familles qualifiaient d’ « assassins » la compagnie des mines de Courrières. Jaurès lui-même, à l’Assemblée nationale, parlait d’une responsabilité « meurtrière » des grands patrons. À cette époque, ça ne choquait personne. Aujourd’hui – même si ce n’était peut-être pas le terme à employer -, évoquer les responsabilités des politiques dans ces accidents est important.

Votre ouvrage donne de l’épaisseur historique au sujet des accidents du travail. En quoi était-ce important pour vous de dépasser la temporalité présente du recensement et du recueil de témoignages ?

Au-delà du fait que je suis prof d’histoire et que c’est venu un peu naturellement, on me dit souvent : quand même, on est plus à l’époque de Zola… Je trouvais ça intéressant d’y revenir, à cette époque de Zola, cent ans en arrière. On se rend compte qu’à partir du moment où l’on commence à se soucier de ces questions là, à réduire le temps de travail, à créer la loi sur les accidents du travail, à envoyer des inspecteurs contrôler au quotidien des entreprises… Les conditions de travail ont commencé à s’améliorer en France.

Il y a souvent l’idée que les accidents seraient les « risques du métier ». S’ils avaient pensé de cette manière il y a un siècle, où en serait-on aujourd’hui ? Il n’y a pas de fatalité à mourir au travail. La mort de quelqu’un au travail ne relève quasiment jamais de l’erreur individuelle. Mais de l’organisation du travail, du respect des normes de sécurité, de formation… C’est sur ces leviers là qu’il faut tirer. C’est ce qu’ils se sont dits, il y a un siècle.

Reste que depuis une vingtaine d’années, le monde du travail a tellement changé… Il n’est plus du tout le même que celui de l’époque de Zola, et il amène de nouvelles problématiques.

Justement, la définition légale de l’accident du travail ne recouvre que les travailleurs salariés ou avec un lien de subordination. Ce qui laisse de côté les auto-entrepreneurs, de plus en plus nombreux ; ou encore les travailleurs sans-papiers de la sous-traitance… Comment considérez-vous ces situations dans votre recensement ?

Cette définition légale est, à la base une définition issue du régime des assurances. Moi je suis libre dans mon recensement. J’ai commencé avec Michel Brahim et Franck Page, deux travailleurs auto-entrepreneurs. Tous deux n’apparaissent dans aucune statistique des accidents du travail. Pourtant, on a bien fait venir Michel Brahim pour nettoyer la toiture de la préfecture de Versailles… Et il y a bien une entreprise qui a envoyé Franck Page livrer un repas à quelqu’un…

La définition française des accidents du travail est pleine d’angles morts. Alors qu’on assiste à une mise en avant de l’ubérisation, à un recours accru aux intérimaires, aux sous-traitants, aux travailleurs détachés ou sans-papiers… Il y a une dilution totale des responsabilités.

La sous-traitance, c’est avant tout la sous-traitance du risque. On le voit bien quand les procès arrivent. On remonte à un ou deux niveaux de la sous-traitance, mais jamais jusqu’aux grosses boîtes. Prenons le cas de Yucel Mutlu, un artisan qui venait de créer sa société, décédé en 2019 sur le chantier d’agrandissement d’un centre Leclerc dans le Calvados. Au procès, l’entreprise sous-traitante qui l’a fait venir a été convoquée. Pas Leclerc. L’ubérisation est un aboutissement : on fait appel à des gens qui sont soi-disant leurs propres patrons, alors que ce sont des ouvriers ultra-précaires. Plus personne n’est responsable de rien.

Dans votre livre, vous rappelez qu’un jeune de moins de 25 ans a 2,5 fois plus de risques d’avoir un accident du travail (selon l’Institut national de recherche et de sécurité). Quel regard portez-vous sur la politique de promotion de l’apprentissage et sur la réforme des lycées professionnels menées par le gouvernement ?

Les réformes qui touchent l’enseignement professionnel visent à ce que les jeunes aillent passer davantage de temps en entreprise. L’idée est d’avoir une main d’oeuvre prête rapidement, qui ne coûte rien. L’argument mis en avant auprès des patrons est financier. Mais à quoi mène cette politique à tout crin de l’apprentissage ?

Je ne doute pas que des tas de maîtres d’apprentissage font attention aux jeunes qu’ils accueillent. Mais beaucoup ne respectent pas les règles de sécurité. Cela aboutit parfois à la mort de jeunes. Le plus jeune que j’évoque dans le livre, c’est Arthur Frehaut : à 14 ans, il meurt après avoir été écrasé par le bras d’une machine agricole. Il y a aussi Romain Torres, apprenti bûcheron, décédé à 17 ans. Ou encore Harouna Samaté, apprenti plombier, mort à 17 ans aussi.

Derrière, quand on voit l’issue des procès, c’est terriblement ridicule. On condamne une entreprise à 2 000 euros d’amende et à l’interdiction d’avoir un apprenti pendant deux ans, alors que l’entreprise est reconnue coupable d’homicide involontaire… On marche sur la tête ! On a l’impression que les apprentis sont des cobayes. De manière générale dans les accidents du travail, ces quelques milliers d’euros d’amende ne sont pas bien dissuasifs lorsqu’il s’agit de groupes qui font des centaines de millions d’euros de bénéfices.

Lorsque vous avez commencé votre recensement il y a quatre ans, vous remarquiez que les articles évoquant les accidents du travail étaient très brefs, catégorisés faits divers, dénués du terme « ouvrier » que vous essayez de réhabiliter. Aujourd’hui, y a-t-il une meilleure reconnaissance des accidents du travail comme « fait social » ?

Au niveau médiatique, ça n’a pas beaucoup changé. Encore récemment, je voyais BFMTV traiter un accident du travail survenu dans une usine Mars aux États-Unis, dans laquelle deux ouvriers sont tombés dans une cuve de chocolat. BFMTV nous apprenait que l’entreprise avait été condamnée, mais ils commençaient le sujet en parlant de Charlie et la chocolaterie… C’était déjà le cas il y a un an, de la part de Konbini et TF1. Alors qu’il n’y a absolument rien de drôle dans ce qu’il s’est passé.

Au niveau politique, lorsqu’un agent d’entretien, Moussa Sylla, est décédé à l’Assemblée nationale cet été, ils n’avaient d’autre choix que de s’y intéresser. Mais il fallait voir Aurore Berger accuser certains élus de gauche d’en faire de la récupération… C’est sûr que ceux qui n’en parlent pas du tout ne récupèrent rien ! Enfin, tout cela n’est pas si étonnant. Les ouvriers ne les intéressent pas quand ils sont vivants, alors quand ils sont morts, encore moins.

Au fil de ces années de travail sur le sujet, comment a évolué votre rôle auprès des familles de victimes d’accidents du travail ?

Assez rapidement, des familles de victimes m’ont contacté. Au début, je ne me sentais ni la légitimité ni la force d’aller au-delà de quelques échanges virtuels. Mais au fur et à mesure, j’ai développé des relations, en premier avec Sabine, la mère de Romain Torres : c’est le premier portrait que j’ai écrit. À partir de là, j’étais devenu digne de confiance pour d’autres familles. La mère de Teddy Langlos, quelques semaines après l’accident, m’avait contacté. Je lui avais proposé de l’aider à écrire un portrait, mais elle ne s’en sentait pas capable à ce moment-là. Un an plus tard, elle est revenue vers moi, pour écrire quelque chose d’elle-même. Les contacts ont ainsi été de plus en plus intenses avec certaines familles.

Le fait que de nombreux proches aient besoin d’écrire fait écho à ce que vous pointez dans l’ouvrage : il y a certes le temps judiciaire, très long, mais « c’est le silence qui est destructeur »…

Cette phrase, c’est Jemaa Saad, la femme de Yucel Mutlu, qui me l’avait confiée. Toutes les familles le disent : il n’y a rien de plus destructeur que le silence. Elles ne veulent pas que leur père, leur mari, leur fils, tombe dans l’oubli.

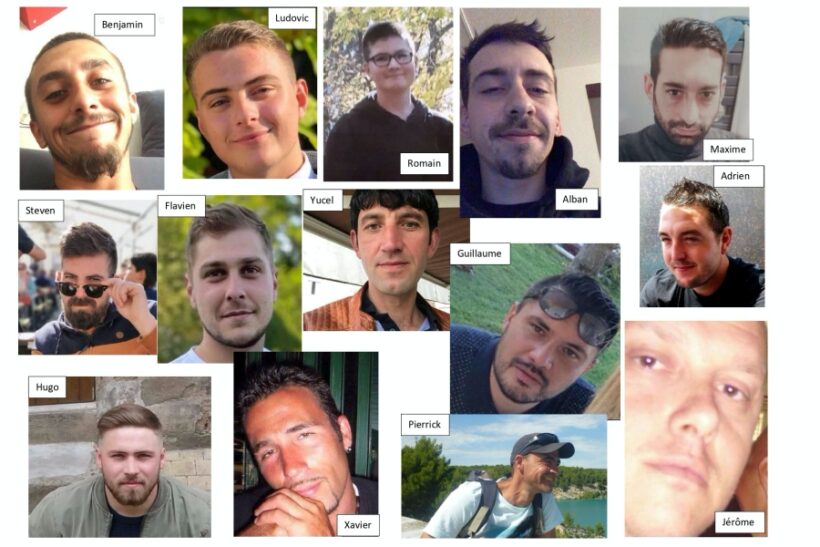

En novembre, le collectif « Familles : stop à la mort au travail » est né. C’est parti de Fabienne Bérard, la mère de Flavien, décédé en 2022 sur un chantier de forage pétrolier. J’espère que ce collectif, au-delà du bien qu’il fait à toutes ces familles qui y ont trouvé un refuge, un espace de soutien entre personnes traversant le même combat, pourra faire entendre leurs histoires.

Il y a déjà eu des groupes dans certaines professions : mineurs, marins pêcheurs… Mais là, pour la première fois à ma connaissance, c’est un collectif réunissant des proches de victimes toutes professions confondues. Ces derniers jours, elles ont – car ce sont beaucoup de femmes – remué la presse locale, se sont faites remarquer pour médiatiser la marche de samedi à Paris. Il y a une nouvelle énergie pour casser la solitude dans laquelle elles se trouvent. Et pour faire régner la justice, afin que diminuent et cessent les morts au travail.

Début février, Fabienne et Laurent Bérard avaient été reçus au ministère du Travail. Ils ont demandé à ce que les autres familles soient reçues samedi, à l’issue de la marche blanche. Cela a été accepté. Nous verrons si au-delà des mots, il y aura des actes…

Faisons face ensemble !

Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.